大井赤亥(広島工業大学非常勤講師)

はじめに

2024年の政局は自民党の派閥裏金問題で幕を開け、1993年の政治改革から30年をへて、あらためて政治の刷新が問われる年となった。

裏金問題の発端は2022年11月の「しんぶん赤旗」による告発記事にさかのぼる。それによると、自民党の5派閥が開催してきた政治資金パーティーにおいて、派閥は所属議員にパーティー券の販売ノルマを設け、そのノルマを超過した販売収入については政治資金収支報告書に不記載とし、年間約2億円を自由に使える「裏金」として議員に「キックバック(還流)」していたという。

政治資金パーティーをめぐるこのような資金のキックバックは、2000年前後から続く慣例であり、とりわけ清和会(安倍派)において組織的に行われたものであった。

これを受け、2023年11月、神戸学院大学の上脇博之教授が自民党5派閥の会計責任者に対する告発状を東京地検特捜部に提出。東京地検は安倍派と二階派の事務所への強制捜査を開始し、捜査は年末年始を挟むことになった。

政治浄化を求める世論を受けて、2024年1月、自民党は派閥の解散、野党は政治資金パーティーの禁止など当座の対策を矢継ぎ早に打ち出した。しかし、今回の裏金問題は、現代政治において政党はいかなる財政基盤を確保すべきなのかという構造的課題を投げかけている。本稿では、政党財政における公的助成と自主財源の健全なバランスをめぐり、双方の現状を確認し、改革の方向性を展望したい。

1 政治改革と政党助成金

リクルート事件に端を発した1990年代初頭の政治改革は、金権腐敗を抑制するためには金のかかる選挙制度の改変と一緒に論じなければならないという理屈の下、小選挙区比例代表並立制と政党助成金の導入に帰結した。それ以降の30年を通じて、政党助成金は日本の政党の財政構造を大きく変化させることになった。

政党助成金は政党活動の健全かつ公正な発展を目的とし、その受給資格は現職の国会議員が5名以上所属するか、1名以上の国会議員と前回の国政選挙において2%以上の得票率に達することと定められている。助成金の総額は人口数に250円を乗じた額であり、2020年の国勢調査に基づけば315億円。それを政党が議席数と得票率に応じて山分けするというものである。

当初、政党助成金はあくまで政党の自主財源に付随する補完的政治資金として想定されていた。そのため、1995年の制度導入時には、各党に配分される助成金をその政党の前年収入の2/3までにとする条項が存在していた。1994年の収入には交付金が含まれないため、各党が集めた自主財源を分母とし、その2/3にあたる額が助成額の上限となった。三分の二条項は、自主財源がなければ交付金を満額受け取れないとすることによって、政党の自主的財源の確保を促す仕組みとなっていた。

しかし、この三分の二条項は1995年に撤廃される。三分の二条項の削除は、結果的に、政党助成金の配分先としての自民党の圧倒的な資金的優位性、および政党全般の助成金依存をもたらすことになった[1]。

2 カルテル政党論と日本の政党

政党は社会の一部かそれとも国家の一機関か、すなわち私的結社かそれとも公的団体かという問いは、長らく議論の対象となってきた。近代において政党は社会の側から誕生しながら、19世紀以降、議会制民主主義の定着のなかで次第に国家と社会を繋ぐ連結構造としての役割を担うようになってきた。しかし、1970年代以降、その財政を国家助成に依存することによって、先進国の政党はおしなべて国家の側に軸足を置くようになっている。

現代の政党のこのような性格をモデル化する理論に、カッツとメアによるカルテル政党論がある[2]。カルテルとは複数の企業が協定を結んで自由な市場競争を制限する行為のことだが、カルテル政党論はこれを政党に応用する。すなわち、これまでの政党はその財源を党費や献金に求めてきたが、1970年代以降、政党は与野党を問わずその財源を公的助成に求め、相互にカルテルを締結して国家に寄生しているというのである。事実、2022年段階で、OECD38カ国のうち32カ国でなんらかの政党助成が導入されている。その意味で、現在の政党は公的存在としての性格を強め、準国家機関の色彩を帯びてきているのである。

このようなカルテル政党論を受け、浅井直哉『政党助成とカルテル政党』(勁草書房、2023年)は、政党助成金を契機とした日本の政党のカルテル化を説得的に考察している。

1995年の政党助成金の導入は、日本における無党派層の増大や党員数の減少などとあわさって、その後の政党の財政構造を大きく規定することになった。すなわち、当初は政党の自主財源を補完するものとされた政党交付金が、むしろ政党収入の大半を占めるようになり、諸政党の財政構造がおしなべて交付金依存となったのである。

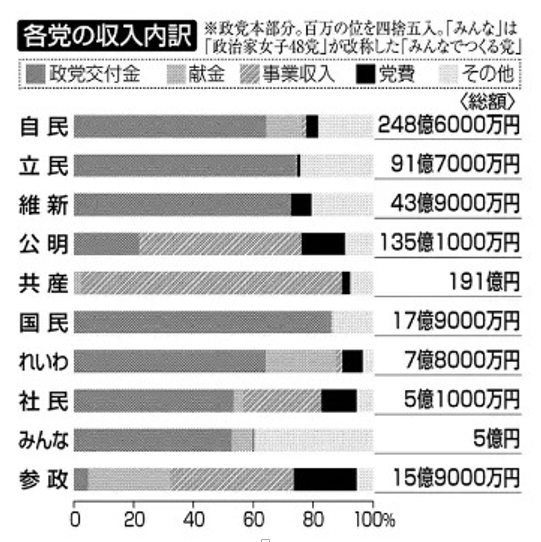

たとえば、2021年の政治資金収支報告書によれば、自民党の全収入243億5000万円のうち政党交付金は169億5000万円で、その比率は69.6%(ちなみに企業・団体献金は24億3000万円で9.9%)。立憲民主党の全収入84億4000万円のうち、政党交付金は68億8000万円でその比率は81.5%。日本維新の会の全収入は24億2000万円で政党交付金は19億2000万円であり、その比率は79.3%。国民民主党にいたっては全収入24億8000万円のうち政党交付金が23億5000万円となり、その比率は実に94.7%となっている。

図 2022年の各党の収入内訳(日本経済新聞・2023年11月25日)

日本の政党助成金は、資金配分に圧倒的な偏りが見られながら、各政党がその配分の限りで政党交付金に依存する構造だけは共有されており、助成金を受け取らない共産党(および自主財源の多い公明党)を除くすべての政党が公的助成依存となっているのである。

3 政党の自主財源と政治資金パーティー

政党が助成金に依存することは、政党に公的性格を与えるとともに、地道な党員拡大や機関紙販売といった自主財源への努力を低下させ、政党が社会から乖離してしまう可能性も生む。政党間のカルテル化は、いわば合法的な「公金チューチュー」をもたらすともいえる。

それゆえ、政党が党費収入や献金、イベント開催といった工夫によって、一定の自主財源を調達することが望ましい。これら自主財源を確保するなかで、政党は有権者との接触機会を増やし、市民社会の内側から要望や争点を掬いとるであろう。ここにあって、政党や政治家によるパーティー開催もまた、そのような自前収入の試みの一つである。

一口に政治資金パーティーといっても、その性格に鑑みれば二種類に分けられる。第一に、資金集めを第一義的な目的とせず、後援会や支援組織を集めて政治家が国政報告を行い、参加費の対価にみあった料理を提供する純粋なパーティーである。政治家がこれらの催しを通じて支援者と交流することは、重要な政治活動の一つであろう。

このようなパーティーを「良いパーティー」とすれば、第二に、過剰な資金集めを目的としたパーティーもあり、これは企業・団体献金の事実上の迂回路となり、いわば「悪いパーティー」といえる。

この場合、派閥や政治家は通常、1枚2万円のパーティー券を数百から数千の規模で企業や団体に販売する。販売収入から飲食費や会場費を差し引いた額が派閥の収入となるため、経費を最大限に節約し、可能な限り簡素なパーティーとして利益率を最大化しようとする。

飲み物は缶のお茶、食事も乾きものだけ、会場もパーティー券販売の実数よりはるかに小さな場所をとり、収益率を極限まで高めるのである。

たとえば、安倍派が2023年5月に東京のホテルで開いた政治資金パーティーでは、会費2万円のパーティー券を3000人超が購入。しかし、食事やアルコールの提供はなく、会費の「見返り」は手土産のクオカード1000円分であり、このような場合、利益率は8割、9割を超えるという[3]。

利益率最大化の極端な例が架空パーティー、すなわちパーティー券を売りながらも実際にパーティーを行わず、売上をそのまま政治資金とするケースであろう。2024年の京都市長選候補だった村山祥栄は、2023年から翌年にかけて9回の政治資金パーティーを開催したが、そのうち8回は会場を確保しただけで参加者は皆無であり、売上の約4680万円の大半を収益とした。

自民党の派閥では、政治資金パーティーにあたって、その所属議員にパーティー券販売のノルマが課せられてきた。しかし、目下、企業の側も10枚20万円のパーティー券を購入することは容易ではない。国会議員にとってもパーティー券のノルマ達成は頭を悩ませる宿題となる。

それゆえ、ノルマ達成を促す「インセンティブ」こそ、ノルマを超過したパーティー券収益の議員への「キックバック(還流)」であった。その意味で、自民党議員の側にキックバックを受けることについて罪の意識があったとは到底考えられない。むしろ、自分たちの努力でノルマを達成したのだから、その褒賞として超過分を還流されるのは当然という認識であっただろう。

しかし、問題はこのノルマ超過分のキックバックが政治資金収支報告書に記載されず、議員の自由裁量で使える「裏金」を組織的に作り出すシステムになっていたことである。東京地検特捜部のキレどころは正直よくわからないが、少なくとも、検察は捜査の重点項目としてパーティー券の還流分の金額、使途、議員の関与の三点を挙げており、これらを判断基準として政治資金規正法違反の悪質性を問うものであった。

4 政治資金パーティーをめぐる政治家と企業の思惑

政治資金パーティーは、政治家と企業との「ウィン・ウィン関係」をもたらすといわれる。すなわち、政治家の側は多くのパーティー券を捌くことで派閥内の地位を向上させ、資金力を高めて大臣を狙う。企業の側は、政党に寄付をした場合は名前の公開基準が5万円以上なのに対し、パーティー券の購入では公開基準は20万円以上とされているため、事実上、多額のお金を匿名で寄付することができる。

政治資金パーティーの会場とは、資金欲や出世欲など政治家の思惑と、許認可や公共事業を求める企業の思惑とが交錯し、「それぞれの欲望が集まる磁場のようなもの[4]」といえる。

しかし同時に、政治資金パーティーは、政治家と企業との双方に無理を強いる、「ルーズ・ルーズ関係」になってきている側面もある。

自民党の派閥では、政治資金パーティーにあたって、その所属議員にパーティー券販売のノルマが課せられてきた。ノルマの相場については諸説あるが、安倍派にあっては「60万円が最低水準。閣僚経験者は400万円、最高幹部は750万円」、岸田派は「若手50枚(100万)、中堅以上100枚(200万)、大臣経験者200枚(400万)」程度だという[5]。

とはいえ、国会議員にとってもパーティー券のノルマ達成は「至難の業」であり、達成できずに苦労する議員事務所もある。地方選出の議員にとっては、東京で開催されるパーティーの参加費2万円を地元の支援者に売りつけることになり、その困難さは想像に難くない。

政治資金パーティーは、企業側にとっても痛しかゆしである。それは業界の要望を政権与党に伝える利益促進の経費でもあるが、パーティー券を大量購入しても見返りが実感できなければ、それは単なる浪費となろう。

遡れば、1990年衆院選に際して自民党は経済界に300億円の資金要請を行い、歴史に残る企業ぐるみ選挙と批判を浴びた。選挙後、経団連は自民党からの度重なる献金要請に不快感を示し、政治資金パーティーの復活を憂慮するとの声明を出している。

2023年に朝日新聞が企業を対象に行ったアンケートでは、政治家の事務所からの度重なるパーティー券の押し売りに辟易する企業側のリアルな様子が紹介されている。近畿地方のある製造業社長は、年に数回、議員秘書からあたりまえのように「今回も10枚お願いしますね」と電話され、パーティー券と振込用紙が10セット届き、指定口座に20万円を振り込まされる。秘書は「ぜひ来てください」と口にするが、パーティーは平日に東京で開かれるものばかり。政治に対して特段の要望はなく、「たちの悪いたかり」と感じるという[6]。

このように政治資金パーティーは、パーティー券の販売に四苦八苦する議員と、その購入を迫られ閉口する企業との「ルーズ・ルーズ関係」の色彩も強まっていると考えられる。

5 「裏金」の使途と政治活動

政治資金パーティーを通じて蓄えられた「裏金」は、どのように使われてきたのか。もちろん、実際にはすべてのお金が政治家の側で混ぜられて四方八方に散らばり、誰も正確なことは分からないというのが実情であろう。その上で、政治資金の最大の支出先は、きめ細かなどぶ板活動、公選法でいう「地盤培養行為」であろう。

政治活動とは人との繋がりを維持拡大する活動、すなわち可能なかぎり濃い人間関係を、選挙区の可能な限り多くの人と作り結ぶ活動である。そのような人間関係のメンテナンスには、飲食を伴う会合(要するに飲み会)も重要な媒体となる。略式起訴された自民党の谷川弥一は裏金を「飲食や会合など」に使ったと弁明しているが、酒を交えて胸襟を開き、ガハハと笑なら、「まっ、一つどうぞよろしく!」というプロセスこそ、政治家と有権者が結びつく原始的かつ普遍的手段なのである。

しかし、有権者40万人を相手にする衆議院の小選挙区で、政治家が一人でこのような濃密な人間関係を維持できるはずがない。そのため、きめ細かい地元活動をするためには、可能限り多くの地元秘書が必要になる。秘書が政治家本人になり代わり、地元の朝市で野菜を買ってまわり、グランドゴルフやラジオ体操に参加し、福祉事務所の音楽会に顔を出すのである。国会議員の事務所の支出の4割が秘書人件費となるのはこのためである。

曽根泰教らが1989年に行った調査では、当時の自民党の国会議員は平均して10人程度の私設秘書を雇用しており、その人件費は年間3000万円に上っている。現在でも、自民党の国会議員の私設秘書は5~13名程度である。頻繁な政治資金パーティーは、このような人件費や事務所費を賄う必要に迫られてのものだといえる[7]。

6 派閥解消と自民党の変容?

裏金問題が世論の批判をあびると、2024年1月、岸田は安倍派に所属する閣僚4人を交代させるとともに、突然、宏池会(岸田派)の解消を宣言。これを受けて、最大派閥の安倍派も解散を宣言することになった。

これまで、派閥は政党や議員の資金管理団体ではない「その他の政治団体」として総務省に届け出ることで、政治資金パーティーを通じた資金集めをしてきた。申琪榮によれば、「派閥の解散とは、派閥が『その他の政治団体』ではなくなり、政治資金パーティーを開いて資金を集める役割をやめると宣言したことを意味する[8]」。

自民党の主要派閥はこれまで、その収入を政治資金パーティーに大きく依存してきた。2022年の自民6派閥の収入総額は11億8000万円で、そのうちパーティー収入が9億2000万円を占めている。仮に今後、派閥がこれらの収入源を手放すとすれば、自民党の構造にそれなりの変化をもたらすことはありうる。

派閥の解散宣言に絡んで、安倍派をめぐる政局について触れておこう。安倍晋三亡き後の安倍派は、松野博一、西村康稔、萩生田光一、高木毅、世耕弘成ら「5人衆」の集団指導体制をとってきたが、今回の裏金問題での失墜。上川陽子など女性の台頭、小泉進次郎らによる世代交代の波を受けて、「5人衆」の総理総裁の芽は厳しくなったといえよう。

このような安倍派の落日は、自民党が外交安全保障や憲法で右傾化路線と決別する契機となるかもしれないし、国債発行に依存した積極財政政策もまた変化する可能性がある。しかし、派閥解消という掛け声が、これからの自民党にどれだけ本質的変化をもたらすかは未知数である。

元来、自民党における派閥は、総理を目指す有力政治家を中心にまとまったサロンであり、1970年代以降、中選挙区における候補者への資金提供、選挙区での要望の吸い上げと利益誘導などを通じて組織化されていった。その意味で派閥は「中選挙区制時代の遺物」であり、さらにいえば高度成長時代の政権党の利益誘導政治に適合的な仕組みであった。

しかし、1994年の小選挙区導入に伴い、自民党の国会議員は党執行部の公認権に規定され、活動資金も政党助成金の配分に依存するようになる。もちろん、情報交換や人事の調整弁としての派閥は残存されたが、その役割は漸次低下していると見るべきであろう。その意味では、すでに時代的役割を終えて惰性で残っていた派閥が、安倍派の裏金問題を奇貨として、いよいよ解散の口実を得たと捉える方が適切かもしれない。

7 政党の自主財源の強化と透明化

最後に、政党とその財政基盤をめぐり、今後のあるべき姿を論じたい。

まず改革の大きな方向性を示そう。現在、政党の財政は公費助成と自主財源の二つからなり、それぞれに利点と難点とがある。公費助成は、制度設計によっては政党の金権腐敗を未然に防ぎ、政党の競争条件の公平さを担保しうる。しかし難点としては、政党の助成金依存とカルテル化を進め、政党を市民社会から乖離させる。自主財源は、利点としては政党が党費や献金、機関紙やイベントなどの事業収入によって有権者と繋がり、市民社会に根付く。他方、難点として、資金力のある企業や団体が過度な影響力を行使し、「金権政治(plutocracy)」を招く恐れがある。

そうであれば、必要な改革の方向性は、双方の難点を規制し、利点を促進する発想であろう。すなわち、政党の自主財源を強化・透明化させながら、公費助成を合理化・公平化させることである。

では、政党の自主財源はどうあるべきか。政治資金パーティーについては、パーティー券の購入者の名前の公開義務を現在の20万円以上から5万円以上に引き下げる必要がある。透明性向上のための変更は、すべての野党が共通して訴えるものであり、最低限の改革といえる。その上で、企業・団体献金の上限規制や廃止を含めて、本格的に議論を始めるべきであろう。

あわせて、政党の助成金依存を緩和させるため、政党の自主財源に向けた努力も強化されなければならない。この場合に重要なのは個人献金であり、個人献金文化の醸成と個人献金の税額控除の大幅拡大が必要になろう[9]。

8 政党助成金の合理化と公平化

次に公的助成、すなわち政党助成金について見よう。政党助成金は、本来、金権腐敗を防止し、政党間競争の公明と公正をもたらすためのものであった。

しかし、現在、政党助成金の半額を自民党が得る構図が続いており、現行制度の下では与野党の競争条件の公正化は果たされない。それでいながら、立憲や維新など野党も政党収入の8割前後を政党助成金に依存させており、これが「資金配分における偏りがみられながらも、配分額の少ない政党が制度変更を求めようとしない理由[10]」となっている。

また、5名の国会議員の存在が政党助成金の受給条件となっているため、日本における政党の新規結成は、社会の側から市民団体や社会運動を通してもたらされるのではなく、現職国会議員の政党間移動によってなされる傾向を強めている。

政党の新規結成をめぐるこの日本的特徴は、「議会外に存在する利益の集約と表出のルートが議会内勢力に限定されていること」を意味し、有権者の政党不信をさらに促進するであろう。「ヨーロッパで見られた環境政党の登場のように、既成政党では集約しきれない利益が表明される道筋は、日本の場合には制限されている[11]」のである。

既成政党が有権者から遠ざかり、社会の内部に生じる利害や価値観を代表する機能を弱めれば、市民社会に取り残された民意は既成政党を見捨ててその表出先を求めるであろう。カッツとメアによれば、1990年代後半以降のヨーロッパにおいて、既成政党のカルテル化に応じて生じているのは、極右政党やポピュリスト勢力の台頭である。このような趨勢は政党政治のさらなる流動化を招くであろう。

それゆえ、政党助成金にはいくつかの改革が不可欠である。まず、与野党の競争条件の公平化をめぐっては、助成金の配分基準を議席数から得票数に変えることが考えられる。

現在、政党助成金の各党への配分は、総額の半分を国会議員数、残りの半分を国政選挙での得票率に基づいて算出されている。しかし、濱本真輔によれば、衆議院と参議院の双方に小選挙区があり、小選挙区は第1党の国会議員を過剰代表するため、国会議員数に応じた配分は公平性に欠ける。助成金総額の半分を占める得票率部分も、衆参ともに選挙区と比例区の得票率のそれぞれが活用されており、小選挙区の得票率が多くを占めることによって第1党への傾斜配分をもたらしている。したがって、「公平かつ有権者の意思がより反映された配分に近づけるには、議員数ではなく得票率、特に比例区の得票率に基づく配分が望ましい[12]」。

政党の自主財源を促すためには、たとえば政党助成金の交付上限を100億円とするなどの上限規制を設けること、あるいは政党交付金の使途を政策立案活動に限定するなどの修正も一案であろう。

また、濱本真輔によれば、「政党助成制度を持つ30カ国では、得票率や議席率だけでなく、ジェンダーなどの属性にも配慮した措置がとられている[13]」という。女性や若者、障害のある人々などの政治参入に応じて政党助成金の配分を傾斜的に増やすなどの制度変更も重要であろう。

1993年の政治改革は、本来、リクルート事件を契機として政治腐敗防止を目的としたものであったが、それは小選挙区制導入を求める「熱病」によって後景に退いた。30年の時を経て、今再び、かつての政治改革が取り残した課題に正面から向きあう、あらたな政治改革に向けて議論を始める時である。

[1] 浅井直哉『政党助成とカルテル政党』勁草書房、2023年、101頁。

[2] Richard S. Katz and Peter Mair, Democracy and the Cartelization of Political Parties, Oxford University Press, 2018(岩崎正洋・浅井直哉訳『カルテル化する政党』勁草書房、2023年).

[3] 上脇博之「安倍派パーティー券事件の深層」『世界』岩波書店、2024年2月号、14頁。

[4] 井戸まさえ「選挙の裏 後ろ暗い『共犯』」「朝日新聞」、2024年1月23日。

[5] 「朝日新聞」、2023年11月25日。

[6] 「朝日新聞」、2024年2月18日。

[7] 濱本真輔『日本の国会議員』中公新書、75頁。

[8] 申琪榮「派閥政治の核心-ジェンダー化された世襲がもたらしたもの」『世界』岩波書店、2024年3月号、52-53頁。

[9] 個人献金拡大の例として長妻昭のHPを参照(https://naga.tv/support/personal.html)。

[10] 浅井直哉『政党助成とカルテル政党』勁草書房、2023年、189頁。

[11] 前掲書、200頁。

[12] 濱本真輔「新党成立と多党化を促す政党助成という制度」『中央公論』中央公論新社、2023年8月号、65-66頁。

[13] 濱本真輔『日本の国会議員』中公新書、238頁。